定性情報と定量情報を組み合わせたKPI分析の概要

KPI(重要業績評価指標)は、ビジネスの目標達成度を「数値」で可視化するための指標です。しかし、数値だけでは見えない背景や原因、現場の声などを把握するためには、定性情報(数値化できない情報)も併用することが重要です。

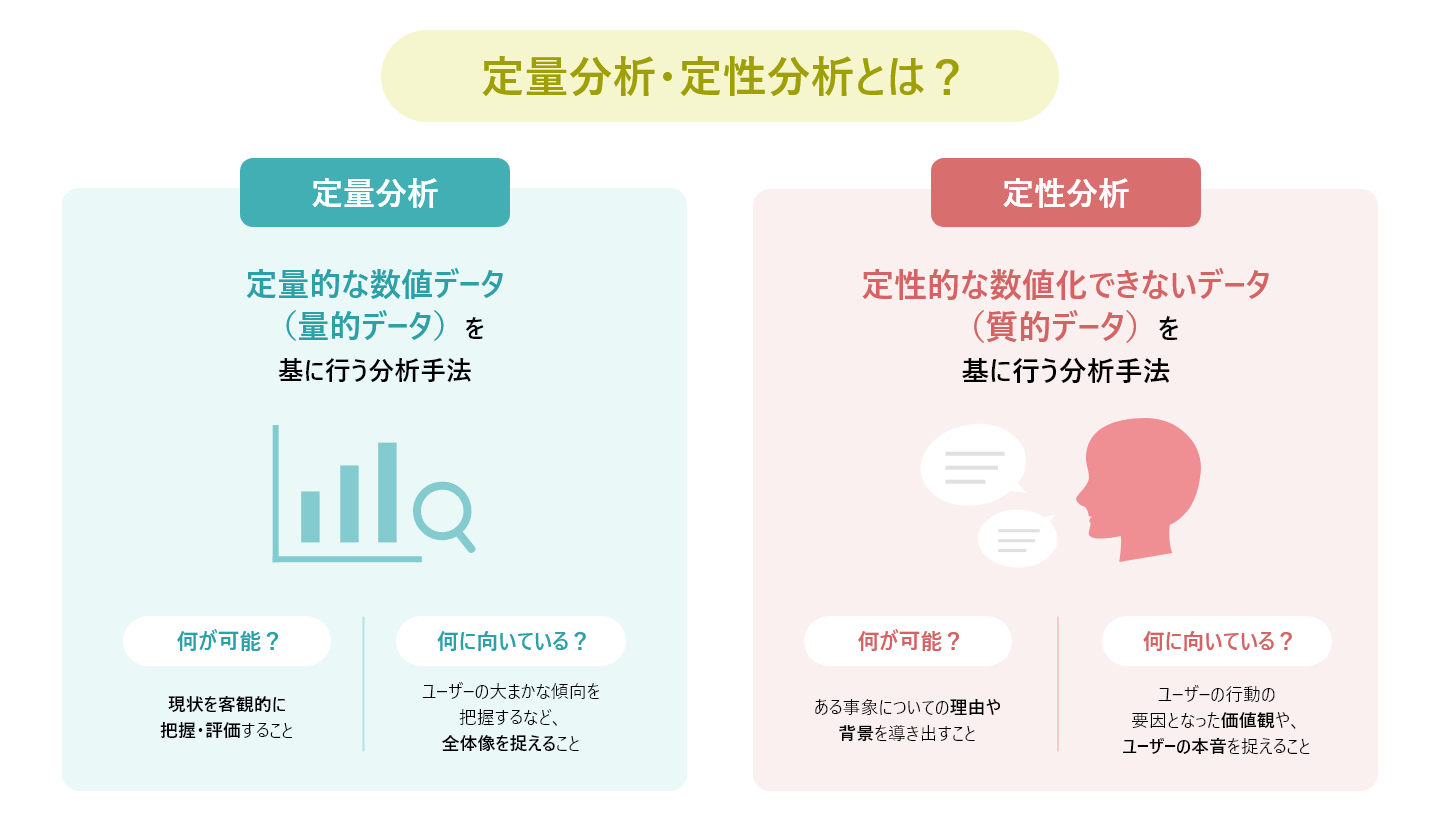

定性情報と定量情報の特徴

- 定量情報:数値データによる客観的な現状把握や課題抽出が可能。組織全体で共通認識を持ちやすく、進捗管理や目標達成度の評価に適しています。

- 定性情報:ユーザーや従業員の声、行動の背景、心理など、数値化できない部分を把握。課題の真因分析や改善策の検討に不可欠です。

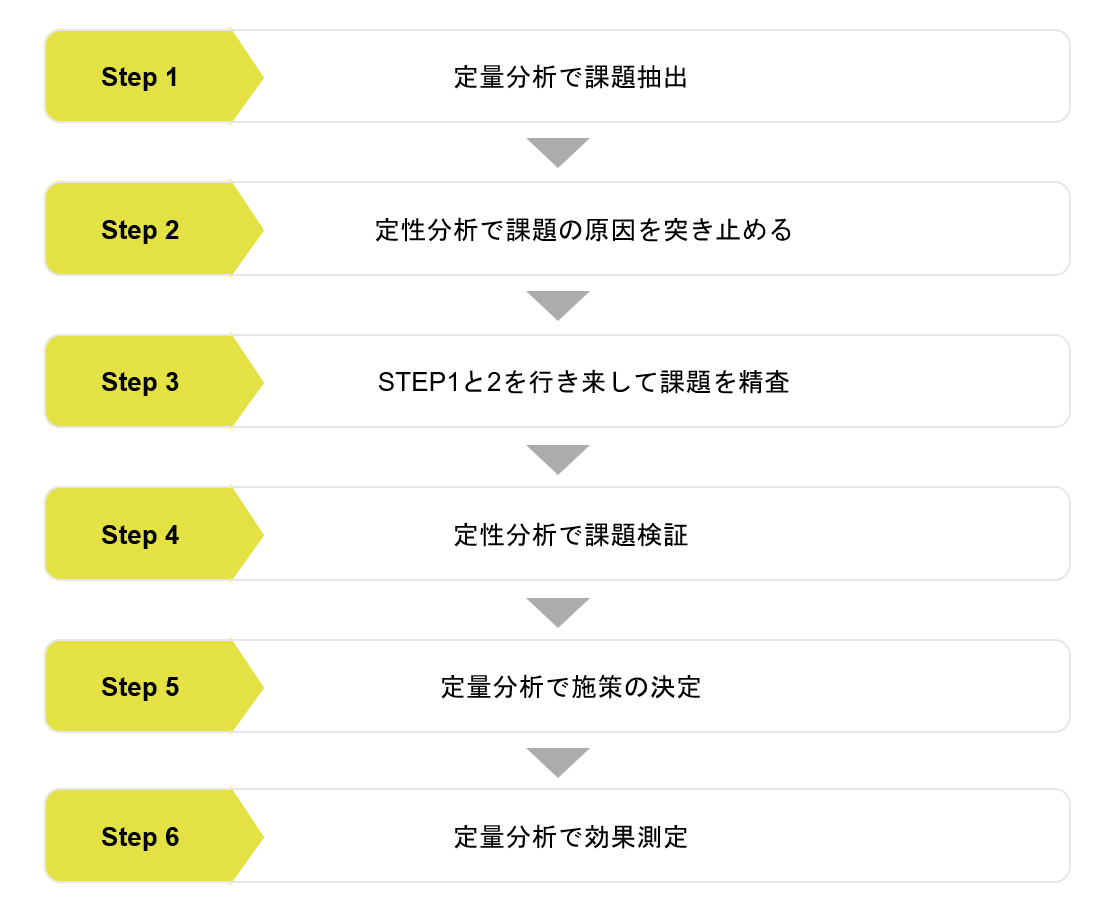

組み合わせによるKPI分析のプロセス

1. 定量分析で課題を抽出

まず、アクセス解析や売上データなど定量データから現状を把握し、改善すべき課題を抽出します。

例:登録フォームの入力率が低い項目を特定し、ボトルネックの仮説を立てる。

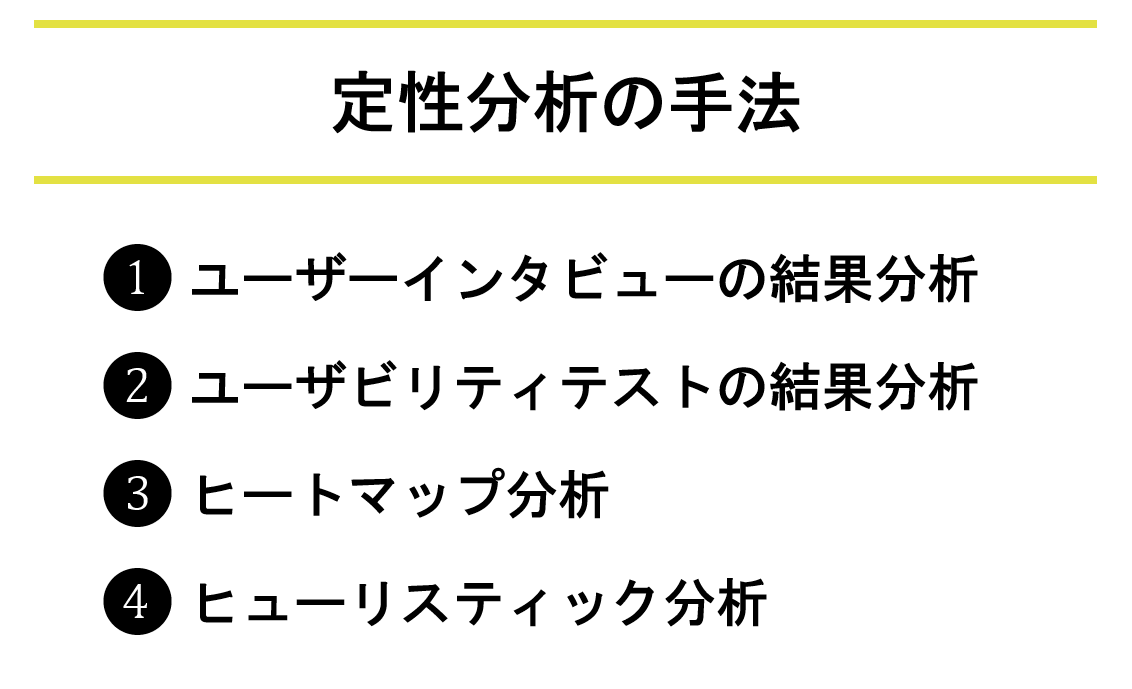

2. 定性分析で原因を特定

抽出した課題について、ユーザーインタビューやヒューリスティック評価などの定性調査を実施し、なぜその課題が起きているのか原因を探ります。

例:入力率が低い理由をユーザーに直接聞く、または専門家がUX観点で評価する。

3. 定量・定性の往復で課題を精査

定量分析→定性分析→定量分析…と繰り返し行き来することで、仮説の精度を高め、より効果的な改善策を見つけ出します。

例:定性調査で得られた知見を定量データに反映し、再度分析する。

4. KPIの設計・運用

定量情報を基にKPIを設定しつつ、定性情報も活用して背景や現場の声を反映。両者を組み合わせることで、より現実に即したKPI管理が可能になります。

具体的な活用例

| ステップ | 定量情報の活用例 | 定性情報の活用例 |

|---|---|---|

| 課題抽出 | アクセス数、CV率、離脱率の分析 | ユーザーインタビュー、ヒアリング |

| 原因分析 | 数値のトレンド把握 | 行動観察、自由回答アンケート |

| 改善策検討 | A/Bテストの数値比較 | 改善案に対するユーザーの反応 |

| 評価・定着 | 改善後の数値変化の確認 | 現場の声や運用時の課題収集 |

ポイント

- 定量情報だけでは見えない「なぜ」を定性情報で補うことが、効果的なKPI分析の鍵です。

- 両者を往復しながら仮説検証を繰り返すことで、より精度の高い改善施策が導き出せます。

- KPI設計時はSMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bounded)を意識し、誰もが同じ認識を持てる指標を設定しましょう。

まとめ

定性情報と定量情報を組み合わせたKPI分析は、数値だけでは把握できない現場の実態やユーザーの本音を汲み取りながら、客観的な目標管理を実現するための有効な手法です。両者をバランスよく活用し、繰り返し検証を重ねることで、ビジネスの成長や課題解決に繋がる施策を見つけやすくなります。

JP Ranking は、日本で最高品質のウェブサイトトラフィックサービスを提供しています。ウェブサイトトラフィック、デスクトップトラフィック、モバイルトラフィック、Googleトラフィック、検索トラフィック、eCommerceトラフィック、YouTubeトラフィック、TikTokトラフィックなど、さまざまなトラフィックサービスをクライアントに提供しています。当サイトは100%の顧客満足度を誇り、安心して大量のSEOトラフィックをオンラインで購入できます。月額¥2600で、即座にウェブサイトトラフィックを増加させ、SEOパフォーマンスを改善し、売上を向上させることができます!

トラフィックパッケージの選択にお困りですか?お問い合わせいただければ、スタッフがサポートいたします。

無料相談